けがや病気で会社を休むことになったときに給付を受けられる 傷病手当金 。働けない間の生活を支えてくれるありがたい制度ですが、傷病手当金は自動的に受給できるものではなく、自分自身で手続きを行う必要があります。

そこで今回は、傷病手当金の手続き方法や申請時の注意点などを詳しく解説していきます。手続き自体は理解してしまえばそれほど難しくはありません。とはいえ、申請書類などに不備があれば、給付が遅れてしまう可能性も。いざというときにスムーズに手続きができるよう、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

傷病手当金を申請できる4つの条件

具体的な手続き方法を見ていく前に、まずは傷病手当金の受給条件について紹介します。条件は以下の4つです。

1. 業務外の病気やけがで療養中であること

傷病手当金は、 業務外の病気やけがで療養中 の場合に支給されます。業務上のけがや病気の場合は、労災保険から休業補償などに関する給付がなされます。

2. 労務不能であること(仕事に就くことができないこと)

労務不能とは、言い換えれば働けない状態ということです。つまり 働けない状態でなければ傷病手当金はもらえない わけです。しかし労務不能の一律な基準はなく、その人の業務内容などを鑑みて個別に判断されます。

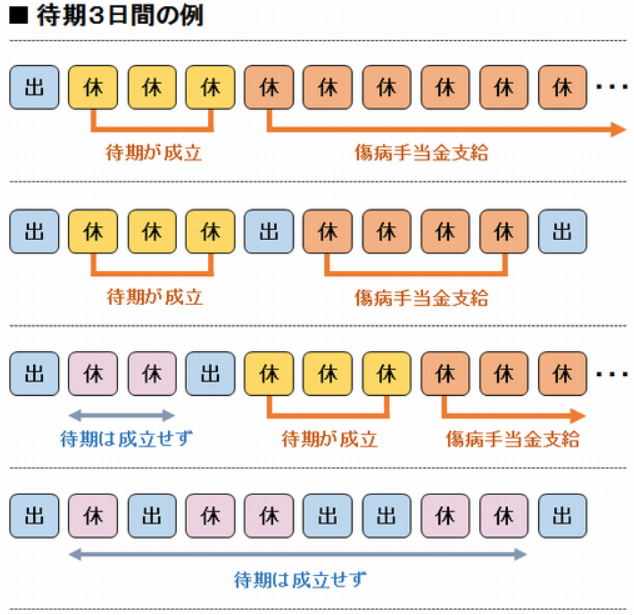

3. 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること

連続して3日休むことを「待期」と呼びます。傷病手当金の支給が発生するのは、 待期の3日間の後、4日目以降仕事に就けなかった場合 です。待期には、土日・祝日等の公休日も含まれるので、金曜日に休んだならば、土日を挟んで、月曜日から支給が発生することとなります。

4. 休職期間に給与の支払いがないこと

たとえ業務外の病気やけがで会社を休んでいたとしても、 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。 したがって有給休暇を取った日は支給対象とはなりません。

上記の4つの条件のなかの1つでも該当しないものがある場合は、傷病手当金を受給することができませんので注意してください。

※傷病手当金の手続きだけでなく制度全体について知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「

傷病手当金の活用マニュアル|簡単にわかって申請できる!

」

傷病手当金の手続き方法

それでは実際に傷病手当金を申請する際の手続き方法について見ていきましょう。

手続きに必要な書類

傷病手当金を申請するには 傷病手当金支給申請書 が必要です。この申請書は、以下の書類4枚1組となっています。

- 被保険者記入用:2枚

- 事業主記入用(会社が記入する):1枚

- 療養担当者記入用(医師が記入する):1枚

※上記以外の書類の提出を求められるケースもあります。例えば、休職理由がけがの場合は「負傷原因届」、けがの原因が第三者による場合は「第三者行為による傷病届」が必要となります。

手続き方法の概要と流れ

以下は傷病手当金申請の手続きを簡単にまとめたものです。

-

傷病手当金支給申請書を取り寄せ、「被保険者記入用」を作成する

まずは、 業務外の病気やけがで働けない状態にあることを会社に報告 し、長期欠勤する旨を伝えます。その後、保険者(協会けんぽや保険組合)から 傷病手当金支給申請書 を取り寄せ、「被保険者記入用」の2枚を作成しましょう。 -

医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼する

医師に傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の記入を依頼 します。これは、休職期間中に「働けない状態」であったことを証明してもらう書類です。書類作成に2週間程度かかることもあるので、早めの依頼が肝心です。 -

会社に「事業主記入用」の記入を依頼する

会社に傷病手当金支給申請書の「事業主記入用」の記入を依頼 します。これは、休職期間中に給与が支払われていないことを証明してもらう書類です。 -

傷病手当金の支給申請をする

4枚の書類が揃ったら、保険者(協会けんぽや保険組合)へ傷病手当金の支給申請をします。支給申請は会社を経由して行うのが一般的ですが、本人が直接郵送しても問題ありません。申請が遅れると支給日も遅れてしまうため、手当金をできるだけ早めに受給したいという場合は迅速な申請を心がけましょう。

申請後は審査が行われ、支給される場合は 支給決定通知書 が送られてきます。この通知書には、手当金の金額や振込予定日などが記載されており、 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、申請書を受け付けてから2週間程度で振込されます。 ただし、これは目安であり、 加入している健保によっては2~3カ月かかることもある ので、確認が必要です。

書類を書く際のポイント

傷病手当金支給申請書は計4枚ありますが、 自分で記入が必要なのは「被保険者記入用」の2枚 です。記入自体は特段難しいものではありませんが、いくつかポイントや注意点がありますので見ていきましょう。

(1)1枚目記入のポイント

被保険者証の記号と番号は健康保険証に記載があります。もしも被保険者証の記号と番号がわからない場合は、「被保険者のマイナンバー記載欄」(欄外-用紙下部)にマイナンバーを記入し、マイナンバー確認書類+本人確認書類をセットで添付することで、申請することも可能です。

(2)2枚目の注意点やポイント

申請内容の中に「療養のため休んだ期間」がありますが、

ここに記入した日数が傷病手当金の支給日数

となります。このときの

日数は公休日も含めてカウント

します。日数を間違えないように注意してください。また申請期間を訂正する場合は、申請者本人の訂正印が必要です。

「被保険者の仕事の内容」は事務員や営業などではなく、「経理担当事務」「自動車組立」「プログラマー」など具体的な記入が必要です。 具体的な記入がない場合は書類の不備とみなされる ので注意してください。

傷病手当金の手続きをする際の注意点

ここからは、手続きに関する注意すべきポイントについて見ていきましょう。

申請は事後が基本!

傷病手当金の申請は、原則、 事後申請 となります。なぜなら、傷病手当金の申請に必須となる医師の証明(療養担当者記入用)と会社の証明(事業主記入用)は、どちらも申請期間が経過したあとで証明することになるからです。

例えば 5/4~5/31の傷病手当金を申請する場合には、6/1以降に医師や会社に書類の記入を依頼し、申請する ことになります。

なお、 長期にわたる療養が必要な場合などは、何回かに分けて申請することができます。

申請してからお金がもらえるまで数週間はかかる

前述の通り( 「手続き方法の概要と流れ」 )、 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は申請から2週間後が目安です。健保によっては2~3カ月かかることもあります 。複数回に分けて申請する場合は、初回は審査に時間がかかるものの、2回目以降は時間が短縮されることが多いようです。

したがって、最初にクリニックに受診した日からカウントすると、振込までに1カ月以上かかる場合が多いでしょう。また、書類の不備などで手続きが滞り、給付が遅れることも少なくありません。 傷病手当金は働けなくなったらすぐもらえるものとは考えず、ある程度の期間がかかる ものと認識しておきましょう。

長期休業の場合は、1ヵ月ごとの申請がおすすめ

長期休業する場合、傷病手当金は 1カ月単位で申請すること をおすすめします。

実は申請期間には上限がなく、2カ月や1年という長期間で申請することも可能です。しかし、3-1で説明したように傷病手当金は事後申請であるため、申請期間が長くなればなるほど支給日が後にずれこんでしまいます。そもそも傷病手当金は給料の補てんを目的とした制度でもあるので、 1カ月に一度申請し、給料と同様に毎月給付を受けるのがベター といえます。

ただし、健保によっては申請についてのルールが定められている場合があるので、よく確認するようにしましょう。

まとめ:早めに書類を準備して傷病手当金の給付を受けよう

今回は傷病手当金の手続きについて解説をしました。手続き自体は決して難しいものではありませんが、家計が切迫しており早く給付を受けたいという人は、今回の記事で解説した進め方や注意点に気をつけて、書類の不備がないように手続きを進めましょう。また、担当医師や会社の担当者とも適切なコミュニケーションを取り、迅速に書類を作成してもらうようにすることも大切です。