自転車保険の加入は、今や全国の都道府県で義務づけられる時代となりました。 この動きは数年前から徐々に広がり、 2024 年 4 月にはついに全ての都道府県で何らかの形での義務化・努力義務化が完了しています。

しかし、自転車保険の加入には注意が必要です。なぜなら、義務化の内容や自転車者保険の補償内容を正しく理解していないと、無駄な保険に加入してしまう可能性が高いからです。

この記事では、自転車保険義務化の理由や必要な補償、自転車保険の補償内容などをわかりやすく紹介しています。さらに、それらの基礎知識をもとに、実際に必要な補償や自転車事故に備える保険の入り方(保険の選び方)について詳しく解説しています。

自転車保険義務化への適切な対応をするための参考情報として、ぜひお役立てください。

1. 全国で義務付けられた自転車保険加入

自転車保険(自転車損害賠償責任保険)の義務化は、 2015 年 10 月に兵庫県で導入されたのが最初で、大阪府や滋賀県と続き、いまでは全国に広がってきています。

1-1. 義務化している自治体(一覧)

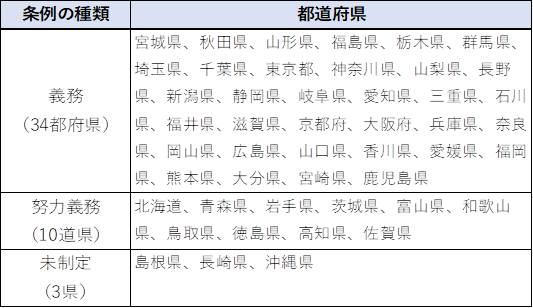

2025 年 10 月 1 日時点で自転車保険が義務化されているのは、 34 都府県。また、義務化までではありませんが、努力義務を課している自治体が、 10 道県となっています。

義務化と努力義務をあわせる 44 都道府県となり、ほとんどの都道府県が自転車保険の加入について条例を制定している状況です。

■地方公共団体の条例制定状況 ※2025 年 10 月 1 日現在

(出典)国土交通省 WEB サイトより

1-2. 居住していない人も自転車に乗る場合は保険が必要

それでは義務化されていない自治体に住んでいる人が、自転車で県境を越えて義務化されている自治体に入った場合はどうなるのでしょうか?

基本的には、義務化されている自治体で自転車に乗る場合は、居住者かどうかに関わらず保険は必要です。

そのため県境近くに住んでいる人や都道府県を越えて通勤・通学をしている人などは、注意が必要です。また、他の都道府県に旅行や遊びに行った場合も、自転車に乗るときは保険の義務化について確認した方がよいでしょう。

2. ところで自転車保険の義務化って何?(背景 )

それでは、なぜいま自転車保険の義務化が進んでいるのでしょうか?

2-1. 自転車事故の増加と損害賠償の高額化が背景

近年は、自転車の危険走行などがニュースになることもよくあります。街中でも、信号無視をして、多くの歩行者が横断中の横断歩道を横切る自転車を多く見かけます。交通事故における自転車事故の比率も昔よりも高くなっています。

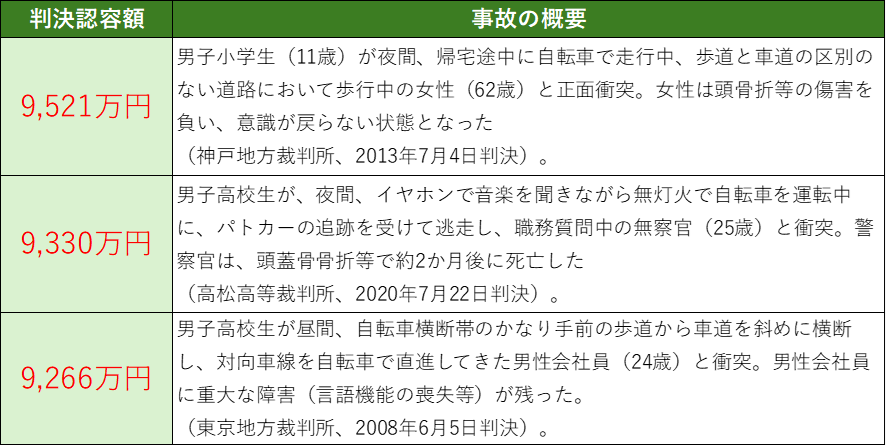

また、自転車事故で死傷者が出た場合に、加害者(自転車の運転者)に高額な損害賠償を命じる判決も出ています。

■自転車が加害者となった高額賠償の判例

(出典)一般社団法人 日本損害保険協会 WEB サイトより

実際の高額賠償の判例をみると、 1 億円近い賠償額となっているケースがあります。また、これらの事故の加害者が、小学生や高校生であることも見逃してはなりません。こどもだから大きな事故を起こさないということはありませんし、親が賠償しなくてはならない場合もあります。

以上のような自転車事故の状況を踏まえ、万一の場合に高額な損害賠償に対応できるような保険への加入を促進する動きが出てきたのです。

2-2. 自転車損害賠償責任保険等への加入義務

ここまで自転車保険の義務化の動向について説明してきました。このような自転車保険の義務化は、各自治体の条例により定められていますが、実は、条例の中で 加入しなければならないとされているのは「自転車損害賠償責任保険等」 とされています。

全自治体の条例をくまなく見たわけではありませんが、東京都の条例はそうですし、国土交通省の標準条例もそうなっています。

(参考) 自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例

この「自転車損害賠償責任保険」と「自転車保険」の違いは何か? これについても、わかりやすく説明しますので、もう少し読み進めてください。

まず 「自転車損害賠償責任保険」 について説明します。先にお話しした標準条例では、以下のように定義されています。

『この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済をいう。』

※自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例(国土交通省)より引用

つまり、万一加害者になってしまい、損害賠償をしなければならないときにその賠償金を補償してくれる保険ということです。

2-3. 今のところ罰則はないが、加入は必要

条例で自転車の保険加入が義務づけられた地域で、もし保険に入らなかった場合はどうなるのでしょうか?

実は、今のところ具体的な罰則は定められていません。

しかし、だからと言って入らなくてよいものではありません。それは法令で決まっているからということもありますが、自転車事故の加害者になってしまって、何千万円、1億円といった損害賠償責任を負ってしまうことがあるからです。

ここまでお読みいただいた方には、その点はご理解いただけていると思います。もし保険に未加入の方がいたら、義務化されている自治体かどうかにかかわらず、ぜひ加入するようにしましょう。

ただし、このあと詳しく説明しますが、必ずしも自転車保険である必要はありません。また、加入していないつもりで、実は加入済という人も多いので、この後の章も引き続き参考にしてください。

なお、保険加入自体には罰則規定はありませんが、実は 自転車に関しても 2026 年 4 月から「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます 。これは、自転車による信号無視や一時不停止などの交通違反についても、自動車と同じように反則金を納付することで刑事手続を経ずに処理できる制度です。対象は 16 歳以上の運転者で、悪質・危険な違反については青切符の交付や場合によっては赤切符(刑事処分)となるため、この点もあわせて頭に入れておきましょう。

3. いわゆる「自転車保険」の補償内容

それでは、一般的な自転車保険の補償内容について紹介します。

3-1. 一般的な自転車保険の補償内容

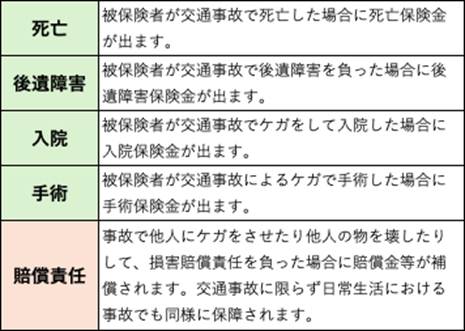

損害保険各社の自転車保険の内容をみてみると、おおむね以下のような補償となっています。

なお、補償の対象となる事故については、ケガの補償は交通事故、賠償責任は事故全般というのが一般的ですが、商品により自転車事故のみに限定されていたり、幅広い事故に対応していたり違いがありますので、加入時に確認が必要です。

■自転車保険の補償内容

※補償の対象となる事故の種類については商品により違いがあります

上記の補償のほか、商品によっては自動車保険のようにロードサービスがついた自転車保険もあります。また保険の対象となる被保険者は、個人型、家族型などで選べるようになっています。賠償責任保険については、一部の保険会社を除き、一般的には個人で加入しても家族全員が補償されます。

3-2. 自転車保険は実は「傷害保険+個人賠償責任保険」

3-1 で自転車保険の補償内容について説明しましたが、実は、死亡、後遺障害、入院、手術といった補償は、昔からある傷害保険の補償と同様です。つまり、 自転車保険とは、傷害保険に個人賠償責任保険を組み合わせたもの だと言えます。

ただし、自転車保険の傷害系の補償は、交通事故、自転車事故などと対象となる事故を限定していることが多いので、傷害保険の代わりにはなりません。

4. つまり自転車保険でなくてもよい

ここまで、自転車保険の義務化、自転車保険の補償内容について詳しく説明してきました。それを整理すると以下のようになります。

- 義務化されたのは自転車事故に対応した「損害賠償責任保険」

- 自転車保険は、被保険者(運転者)の傷害の補償と賠償責任でできている

ここから言えるのは、

- 義務化されても、既に個人賠償責任保険(補償)に入っているなら問題なし

- 既に傷害保険と個人賠償責任保険に入っているなら自転車保険に加入しているのと同じ

※ここでは補償額が足りているかどうかまでは言及していません。

ということです。

つまり、住んでいる自治体で自転車保険(ただしくは自転車損害賠償責任保険等)が義務化されたからといって、自転車保険という名称の保険に入らなくてはいけないわけではないということです。

義務化の対象である 「自転車損害賠償責任保険等」は、いわゆる個人賠償責任保険でよく、火災保険や自動車保険にセットされていることが多い保険 です。しかも、自転車事故も含め日常生活のさまざまな事故に対応し、家族全員が補償対象となります。また、家族の誰かが自転車保険に入っていれば、損害賠償の補償は家族全員が対象の場合もあります。

あわてて自転車保険に入る前に、ご家庭で加入している火災保険や自動車保険など、損害保険の補償内容を確認してみましょう。

また自転車に TS マークがついていれば、それに付帯している保険でも大丈夫です。ただし、有効期間は1年なので、マークの有無だけでなく点検日も含めて確認しましょう。

5. 自転車事故の補償はこう備える

結局のところ、自転車保険に入るべきなのか、入らなくてよいのか、どうしたらよいかを、普段の自転車の利用方法に沿ってお答えしていきたいと思います。

ただし、以下の目安はあくまでもリスクの大小を考慮した考え方を示したものです。スピードを出さないからといって、絶対に大きな事故が起きないという訳ではありませんので、どのくらいの保険に入るかはご自身でよく考えてご判断ください。

5-1 .近所の買い物などの街乗りのみ(家族全員が)

自宅周辺の比較的近い場所でしか自転車に乗らないという場合は、義務づけられている損害賠償に備えることをベースに、必要に応じて傷害補償を考えましょう。

まずは、 火災保険、自動車保険等の内容を確認してみて、個人賠償責任保険に加入できている、または自転車に TS マークがついていれば、最低限の補償はついています 。そのほか、家族の誰かが自転車保険に入っていれば、商品にもよりますが、損害賠償は家族全員が対象となっている場合があり、必ずしも全員が加入する必要はありません。

もし、ご自身や家族のケガの補償まで必要であれば傷害補償の確保も考えるとよいですが、傷害保険も既に加入している可能性があるので、既存の保険を確認してみましょう。

5-2. 自転車で通学・通勤にも利用

自転車通学、自転車通勤をしていると、自転車に乗る頻度も高く、移動距離も長くなってきます。またスピードが出やすいスポーツタイプの自転車を使っている方もいるでしょう。

そうなると、事故に遭うリスクやその事故が大きくなるリスクが高まってきます。もし、個人賠償責任保険に加入していたとしても、保険金額が少ないと不安です。例えば、 1,000 万円が上限だと、大きな損害賠償には対応できません。最低でも数千万円以上は欲しいので、自転車保険等で保険金額を大きくしておいた方がよいでしょう。

ご自身のケガについても、必要度を高めて検討するとよいでしょう。

5-3. ロードバイク等でツーリングする

最近は、1日に何十 km 、人によっては 100km を超えるツーリングをする人も増えてきています。そのような人であれば、賠償責任だけでなく傷害補償も含め、十分な保険金がある保険が必要です。

既存の個人賠償責任保険や傷害保険で十分な補償があれば問題ありませんが、そうでなければそれらの保険金を増額したり、十分な補償額の自転車保険に加入した方がよいでしょう。もっと言えば、ロードサービスも一考の余地はありそうです。

6. 義務化でも、必ず自転車保険が必要なわけではない

自転車損害賠償責任保険等(かならずしも自転車保険ではない)の義務化が広がっている背景や義務化の内容について説明するとともに、自転車保険の補償内容や必要性などについて、できるだけ詳しく、わかりやすく解説してきました。

自転車保険は、義務化されたからといって必ずしも必要ではない(必要な保険には既に加入している可能性がある)ということは、十分におわかりいただけたのではないでしょうか?

個人賠償責任保険や傷害保険は、意識していなくても加入している可能性があるので、家族が加入している保険をあらためて見直すことが重要です。そのうえで、自転車に乗るにあたって必要な保険に加入するようにしましょう。